損益計算書とは、財務諸表を構成する計算書のひとつであり、貸借対照表と並んでとても重要なものです。

この損益計算書の見方がわかれば、いろいろ経済ニュースで出てきている経営指標が、より分かりやすくなると思います。

損益計算書からわかること

損益計算書とは、財務諸表を構成する計算書の一つですが、この計算書から企業の「収益性」がわかります。

いわゆる、どれくらい儲けているのかということですね。

あの会社は儲けてるぞ。とかいいますが、この損益計算書を見れば、数字上でそれがわかるのです。

儲けていれば、当期純利益(後程説明します)が膨らみ、それが、株主の配当金の原資になります。

従って、株主または投資家が気にする、当期純利益も、この損益計算書に記載されています。

記載されていると同時に、そこまでの原価、収益などの関連もわかります。

従って、とても重要な計算書であることがわかると思います。

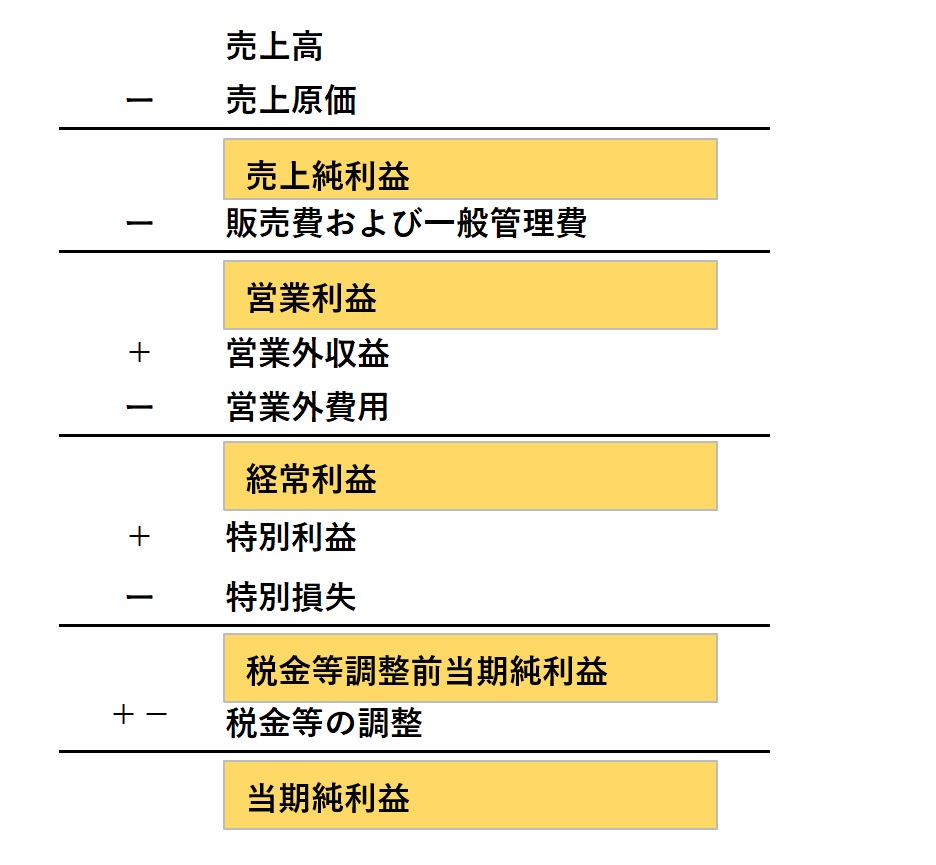

損益計算書の構成

損益計算書の構成はとてもシンプルです。

一番上に売上高がきます。これは、商品や、サービスでいくらお金が入ってきたかを表す金額ですね。

そこから、順に費用を引いたり、臨時収入を足したりして、最終的に当期純利益を出します。

◆損益計算書の構成

まず、最初に売上高から、売上原価を引きます。

売上原価は、売れた物の原材料費や、その商品を作った際にかかった電気代、その商品を作るうえでの人件費などとなります。

あくまで、売れた物に関する原価となります。

その結果出てくる利益が、売上純利益となります。

これは、「粗利」とか呼ばれますね。

次に、この売上純利益から、販管費と呼ばれるものを引くと、営業利益が出てきます。

これは、売上原価は、その商品にかかわる原価でしたが、直接商品にかかわらないけど、間接的にかかわる費用のことです。

例えば、工場や建物の賃貸料。あと営業活動費用。総務や人事部で働いている人の人件費などです。

この辺は、コスト削減の対象となりやすい項目なんですよね。安い賃料のビルに引っ越したり、少し人減らしたりなど。

営業利益は、本業での儲けとなりますね。

商品を作って売る会社ですと、その商品を売って得た利益ですね。

例え、その会社が、何か特別な収入を得たとしても、それは本業とは関係ないので、この営業利益には乗せないです。

次に、営業外収益を足し、営業外費用を引くと、経常利益が出てきます。

まず、営業外収益とは何かといいますと、さきほど少し出ましたが、本業とは違うところから入ってきたお金です。

例えば、その企業が持っている株の配当金とか、土地を売って得たお金とかですね。

で、そこから、営業外費用を引くわけですが、この営業外費用とは、例えば、銀行から借りている融資の利子とかですね。

本業以外にかかった費用ということです。

で、経常利益は、その企業が得た利益となります。

本業だけでなく、副業で何かしていれば、その利益も併せてここに出てきます。

この経常利益に、特別利益を加え、特別損失を引くと、税金等調整前当期純利益が出てきます。

この特別利益や、特別損失は、通常の企業の運営で得た利益、費用ではなく、突発的に一時的に発生したお金のことです。

特別利益としては、土地を売ったお金とかですね。

これは、通常の企業運営では、定期的に発生する利益ではないですから。

最後に、税金などを調整した結果、当期純利益が出てきます。

このように、損益計算書は、売上高から順に費用を引いて、特別な利益を足して、最終的に当期純利益を出すという構成になっています。

以外と簡単でしょ。

理屈さえ覚えれば、何も見なくても、この損益計算書は読めるようになりますよ。

投資家にとって重要な当期純利益

私たち、投資家にとって必要な値はというと、当期純利益となりますね。

なぜかというと、この当期純利益は、貸借対照表の純資産の中の利益剰余金というところに入り、株の配当金に回されます。

ここにお金があれば、株を買った時の配当金が支払われるということになります。

いくら、企業が赤字でも、この利益剰余金にお金が残っていれば、配当金が出るということになります。

ね、大切でしょ。

ただ、企業の経営の視点からみると、やはり重要なのは、営業利益でしょうね。

何といっても、本業のもうけを表す値ですから。

経営者の腕の見せ所といったところでしょうか。

特別利益や、営業外収益は、本業と異なるところから入ってくるお金で、その時の経営者の腕かというと、微妙なところがありますから。

営業利益をしっかり出している企業は、経営がしっかりしていると判断してよいのではないでしょうか。

いくら、一時的な損失が出ても、営業利益があれば、なんとかカバーできる可能性があります。